Представляю вашему вниманию статью Я. Тугенхольда «Нагота во французском искусстве», опубликованную в журнале «Аполлонъ» в 1910 году. Яков Александрович Тугенхольд - русский и советский искусствовед, художественный критик. Наибольший интерес из огромного (более 600 названий) творческого наследия Тугенхольда представляют его книги, посвященные современному западному искусству. Эрудиция, широкое образование, включавшее в себя не только теоретические, но и практические занятия изобразительным искусством, сделали Тугенхольда исключительным явлением среди искусствоведов того времени. Понимание специфических проблем искусства сочеталось у него со склонностью к историческим аналогиям и ассоциациям и стремлением не столько описать явление, сколько осмыслить его, найти его место в истории культуры. Для меня особый интерес представляет возможность заглянуть в то самое время, когда эти художники, которых мы сейчас справедливо считаем классиками, были бунтарями и изгоями. Автор оценивает их практически как своих современников, а Матисса и Пикассо называет просто «молодыми художниками».

Статья в оригинале написана в дореволюционной орфографии. Это придает ей особенный шарм и неповторимый дух времени, но серьезно затрудняет чтение - мало кто сейчас может, не спотыкаясь на каждом слове, читать дореформенные тексты. Поэтому я позволил себе «перевести» статью на современный русский, максимально бережно сохранив авторский стиль и орфографию. А для того, чтобы вы могли почувствовать атмосферу подлинного текста Тугенхольда, первый абзац я оставил нетронутым, в его изначальном виде.

Я. Тугендхольд

«Нагота во французском искусстве»

«Аполлонъ», No 11, 1910

Со временъ Глѣба Успенскаго, посѣтившаго въ 71 году парижскій Салонъ и увидѣвшаго тамъ "Истину" и "Справедливость" въ видѣ женскихъ тѣлъ, въ нашей такъ называемой большой публикѣ укоренилось нѣсколько презрительное воззрѣніе на французское искусство, какъ на "голое" искусство par excellence. И дѣйствительно, ни въ одной странѣ, послѣ Праксителевой Греціи и Италіи эпохи Возрожденія, не было такого тяготѣнія къ обнаженію моделей, такого разлива "тѣлесной" живописи, какъ въ современной Франціи.

Подобно тому, как существуют два искусства, – одно, академическое, официальное и мертворожденное, и другое, подлинное, вечно ищущее и развивающееся, так существуют и две категории "ню": одна - ориентирующаяся на пошлые вкусы данного момента, другая –расчитанная на будущее. И наряду с академическим "ню" Бугро, Кабанеля, Энгра, основанным на догматическом идеале "абсолютной красоты" школьного канона, есть другое ню, живое и эволюционирующее.

Жан Огюст Доминик Энгр. "Купальщица Вальпинсона" 1808г.

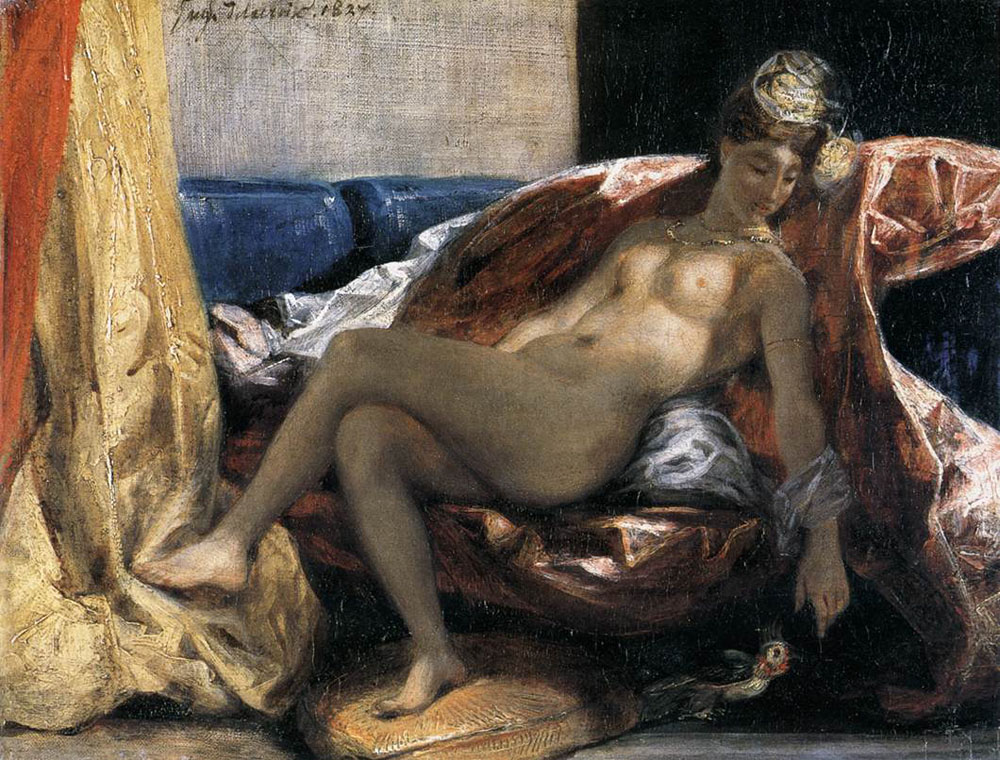

Эжен Делакруа. "Одалиска" 1827г.

Делакруа, как первый французский колорист, пленившийся яркими чарами Востока и воздушными красками Тёрнера, является предтечей того чисто живописного восприятия наготы, которое впоследствии восторжествовало в импрессионизме. В самом деле, если для Энгра вся телесная красота исчерпывалась строгой четкостью рисунка и общей матовостью кожи, то в "Дневнике" Делакруа мы встречаем записи чисто цветовых впечатлений наготы: "Дайте мне уличную грязь, и я сделаю из неё женское тело прекраснейшего цвета". Этой парадоксальной фразой Делакруа хотел сказать, что тело не имеет своего абсолютного цвета и что сила красок зависит вообще от их взаимного контраста, от их взаимного соседства. В художественном сознании Делакруа нагота впервые мыслится, как высвеченное солнцем красочное пятно. Но если самому Делакруа не пришлось воплотить это открытие в своей ориенталистской живописи, то за то этот взгляд на наготу, как на красочное видение воздуха, не имеющее своего имманентного колорита, но играющее всеми цветами радуги среди плэнера, лег в основу "импрессионизма", – не даром многие импрессионисты ведут свое начало от Делакруа. В колористической реабилитации nu и заключался исторический смысл "Завтрака на траве" Эдуарда Манэ. Впрочем , последний, развивая красочную гамму Веласкеса, почти не пошел дальше сопоставления тела, как светлого пятна и фона. Гораздо интереснее для нашей темы Ренуар, автор бесчисленной серии "купальщиц ". Принято говорить, что они являются продолжением французской традиции XVIII века; это верно, поскольку ренуаровские женщины, так же, как модели Буше и Фрагонара, полны чисто французского сладострастия и чужды той мистической чувственности, которая начиная с Кранаха характеризует германские ню (Беклин, Маре, Штук , Клингер ). Но между Ренуаром и живописцами XVIII века глубокая пропасть – и не только потому что его "купальщицы" – лишь вульгаризованный тип сладострастницы эпохи рококо. Нет, эта пропасть – от различий художественного восприятия. Ренуар переносит женскую наготу из будуара на лоно цветущей природы, под сень листвы, и его златоволосые женщины сами кажутся сияющими пучками солнечных лучей, отблесками томного летнего дня. И, несмотря на полнокровную пухлость Ренуаровских ню, в них не угадывается алая кровь Рубенсовских тел, и кажется, что они непременно угаснут с закатом, развеются золотыми молекулами в воздухе. Но еще дальше в смысле дематериализации человеческого тела пошли неоимпрессионисты (или "пуантиллисты"), эти самозабвенные солнцепоклонники. Если в наготе моделей Ренаура есть все же нечто пантеистическое, растительное, то ню пуантилистов лишь безтелесный мираж, искрометный фонтан, переливающийся мозаикой спектральных тонов, то заглушенных, как жемчужная россыпь у Сёра, то сверкающих как радужная пыль у Синьяка и Кросса. Эта холодная и бесчувственная живопись довела до крайнего логического предела принцип чисто живописного постижения наготы и вместе с тем выявила его художественную недостаточность. Правда, открытие импрессионистами в человеческом теле цветовой гармонии, претворяющей в своей зеркальности всю многоцветность мира, было великим и плодоносным откровением научного духа XIX века, как бы дополнившим собой то открытие линейной гармонии тела, которое сделали греческие ваятели. Но если эллинские художники были еще слепы ко многим цветам, то французские живописцы прозрели слишком поздно или слишком рано, – тогда, когда чувство прекрасной наготы было уже утрачено. Утрачено художниками, низведшими тело на степень предлога для красочных экспериментов. Утрачено публикой, гневно оскорбившейся "Завтраком на траве" Эдуарда Манэ, где женская нагота не только не выражала великих идей, как у Давида, но призывно сверкала среди черных сюртуков одетых мужчин.

Эдуард Манэ. "Завтрак на траве" 1863г.

Да и действительно, откуда могло взяться чувство самодовлеющей наготы в XIX веке (с его позитивным духом и научным прогрессом), который одной рукой раскрывал новые колористические богатства человеческого тела, а другой все более и более замыкал его в стыдливые одежды торжествующего мещанства. Не даром в середине этого века гениальный Бодлер исходил из того, что "каждый век имеет свою собственную грацию", и доказывал, что красота нашего времени заключается не в естественной наготе тела, испорченного цивилизацией, а в ее искусственном преображении модой. Он восхвалял искусственность женского туалета и косметики, подымающих женщину над природой и говорил: "Мода должна быть рассматриваема как искусное средство преображения и исправления природы от всего того грубого, земного и ужасного, что приносит естественная жизнь"...

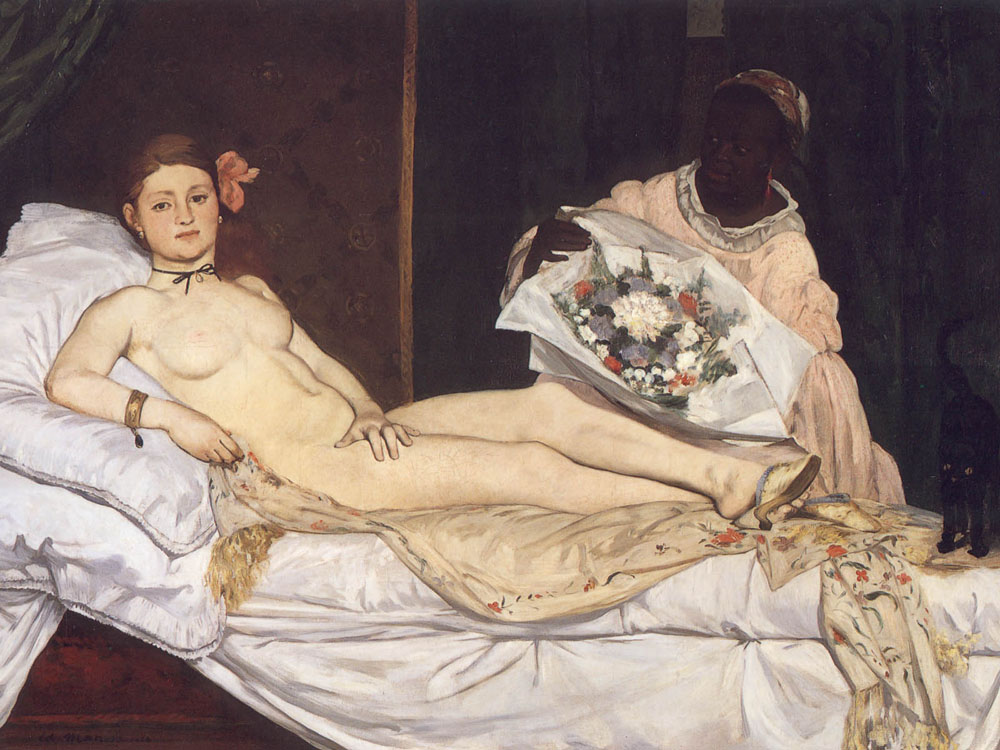

Эдуард Манэ. "Олимпия" 1863-1865гг

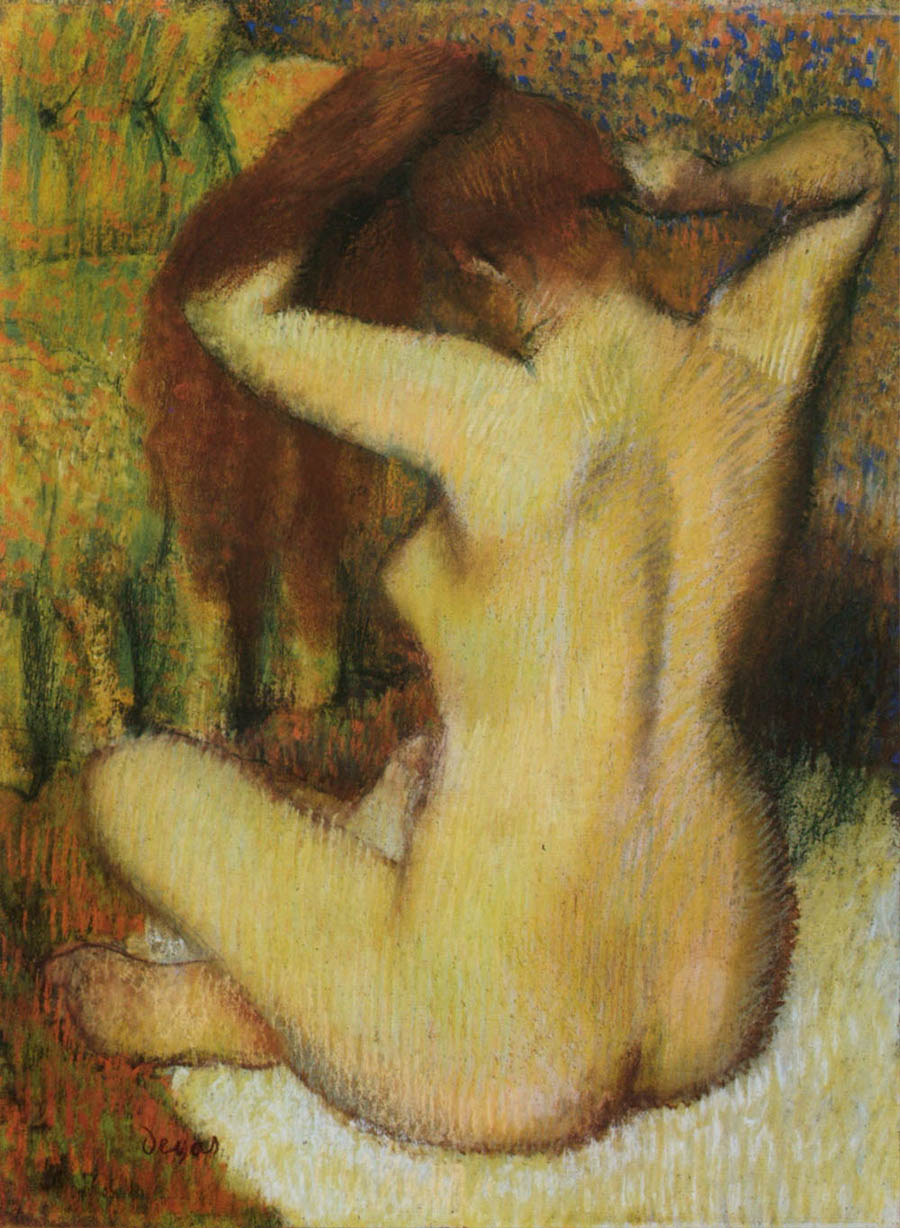

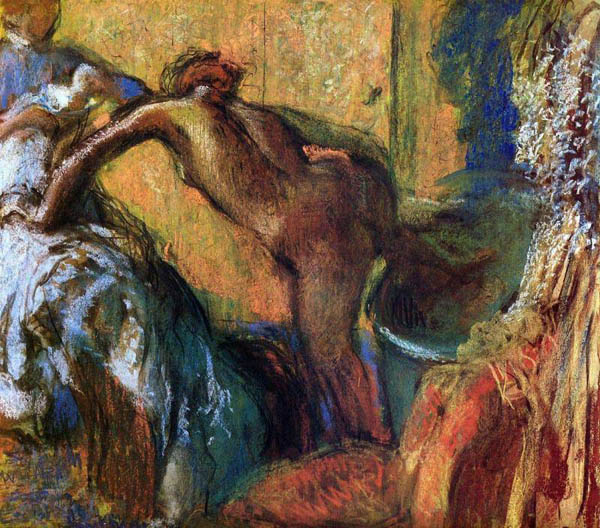

Единственным выходом из этого трагического положения для живописи было смириться с действительностью и отобразить в искусстве современную структуру наготы, красоту ужасного, le beau dans l'horrible, как выражался Бодлер. Это искание экспрессивной наготы и составляет сущность второй реакции против академического классицизма Бугро и Кабанеля. "Олимпия" Эдуарда Мане, хрупкая и худосочная, как чахлый городской цветок, эта земная Афродита XIX века, столь возмутившая своей голой правдой жюри Салона 1865 года, – вот первое реалистическое "nu" нашего времени. Но все же Мане положил свою Олимпию в царственную позу тициановской Венеры. Дега идет еще дальше. С гениальной остротой и натуралистическим пафосом, какой был лишь у примитивов, у какого-нибудь Ван-Эйка или японца Кийомитсу, изображает он современную упадочную наготу во всей правде ее неуклюжих телодвижений. Обнаженные у Дега – это не Венеры и Дианы, вывезенные из итальянских музеев, – это современные женщины, нервные и истеричные, вялые и бесплодные, измученные работой и выкидышами. Их торсы сужены корсетом, их груди отвисли, их движения не свободны и не плавны, их кожа не знает солнца. Но если Дега - рисовальщик остается бессердечным аналитиком, то Дега - колорист является визионером и романтиком... Но откуда же черпает художник эти лучезарные краски –разве та же современность, изломавшая плавные линии женского тела, не загасила розового пламени женской кожи, не иссушила алых роз женского лица? Но Дега – импрессионист, он знает, что в природе нет постоянных цветов, нет цвета тела. Он знает, что цвет предмета изменяется в зависимости от окружающей среды, и вот он окружает свои худосочные женские тела яркими тканями и заставляет бледно-тусклое зеркало их кожи играть тысячей оттенков, пылать рдяными отблесками алых занавесок. Этот прием Дега – чрезвычайно любопытное сочетание иллюзорности ренуаровского, чисто красочного восприятия наготы с правдой ее линейного постижения. Нагота моделей Дега–это поистине Бодлеровское le beau dans l'horrible! Эти маленькие "моющиеся" и "причесывающиеся" женщины – последний предел возможного развенчания великой наготы прошлого, низведенной беспощадным насмешником с монументального пьедестала Красоты до четырех стен мещанского интерьера, с фрески Ренессанса до крошечной пастели... Казалось, дальше идти было некуда. Однако, и этот предел был превзойден дерзостью ищущих правды quand même, – сначала Тулуз-Лотреком, обнажившим болезненную и веющую тленом разложения наготу современных Фрин, в своих полотнах и в своей серии литографий, носящей такое ужасное заглавие "Elles",– а ныне Ван-Донгеном, влюбленным в окрашенное "экзотическими" отблесками электрического света трико цирковых наездниц и акробаток, в этот современный суррогат наготы... Правда, другие художники стремятся опоэтизировать манеру Дега. Таков Вюйар, этот тонкий интимист, который, продолжая традицию "Олимпии" Мане, извлекает из убогих спален с черными каминами, белым бельем и розовым телом благородно-серебристую гамму Веласкеса. Таков Пьер Боннар, унаследовавший от художников XVIII века любовь к женским будуарам и женскому туалету. Но как далеки его cabinets de toilette, с их мещанскими обоями, от пышных святилищ Фрагонара! Боннаровские будуары это те самые лаборатории, где "естественная" красота, столь ненавистная Бодлеру, искусственно преображается, перед тем, как выйти на улицу... Впрочем, Боннар не отказывается от этой "естественной" наготы нашего времени, он ищет в ее анемической вялости чахлое очарование опаловых переливов, он обвевает ее нежным благоуханием чайной розы... У Феликса Валлоттона мы видим иную попытку осмысления наготы, не чарами задушевного лиризма, а олимпийским холодом бесстрастной монументальности. Боннаровские ню, с их переливчатой манерой письма, чужды четкой линии; тела у Валлоттона – пластичны, словно высечены из камня. Но непреодолима сила современности: в сущности и эти мраморные тела – это та же комнатная нагота от Дега, но лишь перенесенная из тесных интерьеров на пустынные пляжи и облагороженная строгим колоритом Энгра. Ренуар явил пример чисто живописного воплощения наготы, Валлоттон хочет дать ее пластический синтез, к которому краски служат, в сущности, лишь случайным приложением. Нечто среднее между импрессионистами и Валлоттоном представляют собой ню Ш. Герена с их строгим рисунком и сочными красками. Герен сочетает в себе галантность Ватто, реализм Шардена и яркость Ренуара. Его живопись представляет собой своеобразное сочетание модернизма с классицизмом, своеобразное преображение современной реалистической наготы в наготу монументальную и каноническую. Но не даром, несмотря на всю "классическую" строгость и олимпийское спокойствие рисунка Валлоттона, за его картинами всегда чувствуется какая то карикатура , он принципиально смешивает две стихии художества – малую и большую, экспрессивно-аналитическую живопись и монументальное искусство фрески и статуи.

Эдгар Дега. "Женщина в чане, моющая спину" 1886г.

Эдгар Дега. "Ванная" 1886г.

Эдгар Дега. "Женщина, убирающая волосы" 1890г.

Эдгар Дега. "После ванны" 1895-1898гг.

Художественно-анатомические открытия Дега, Тулуз-Лотрека и других имеют огромную культурную ценность и представляют глубокий и жестокий интерес, но эта современная нагота, эволюция которой еще не достигла своего завершения, нагота становящаяся, нагота интимной картины, не может быть закреплена и отлита в статистические формы монументально-декоративнаго искусства. Женщина Дега, Тулуз-Лотрека, Валлоттона и Ван-Гога (ню которого – это поистине "человеческий документ") не может украшать стены, ибо она тревожит и печалит глаз и зажигает смутное чаяние иной наготы – спокойной, радующей...

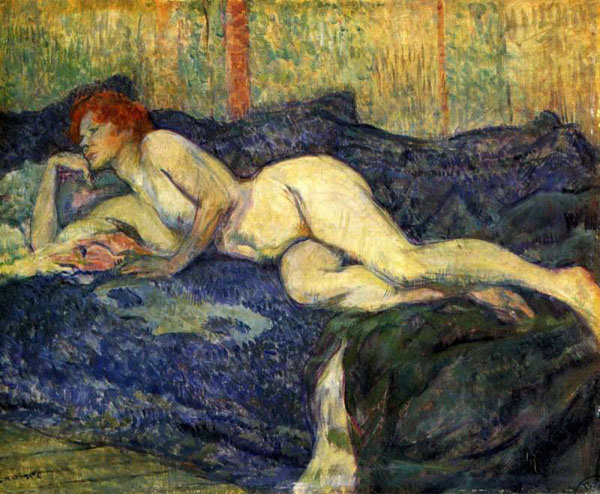

Анри Тулуз Лотрек. "Лежащая обнаженная" 1897г.

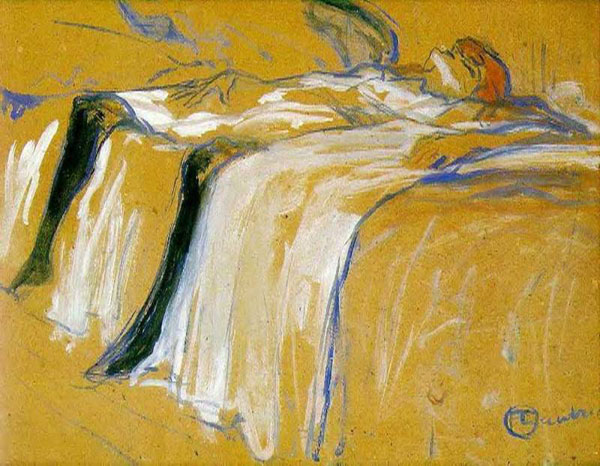

Анри Тулуз Лотрек."Одиночество" 1898г.

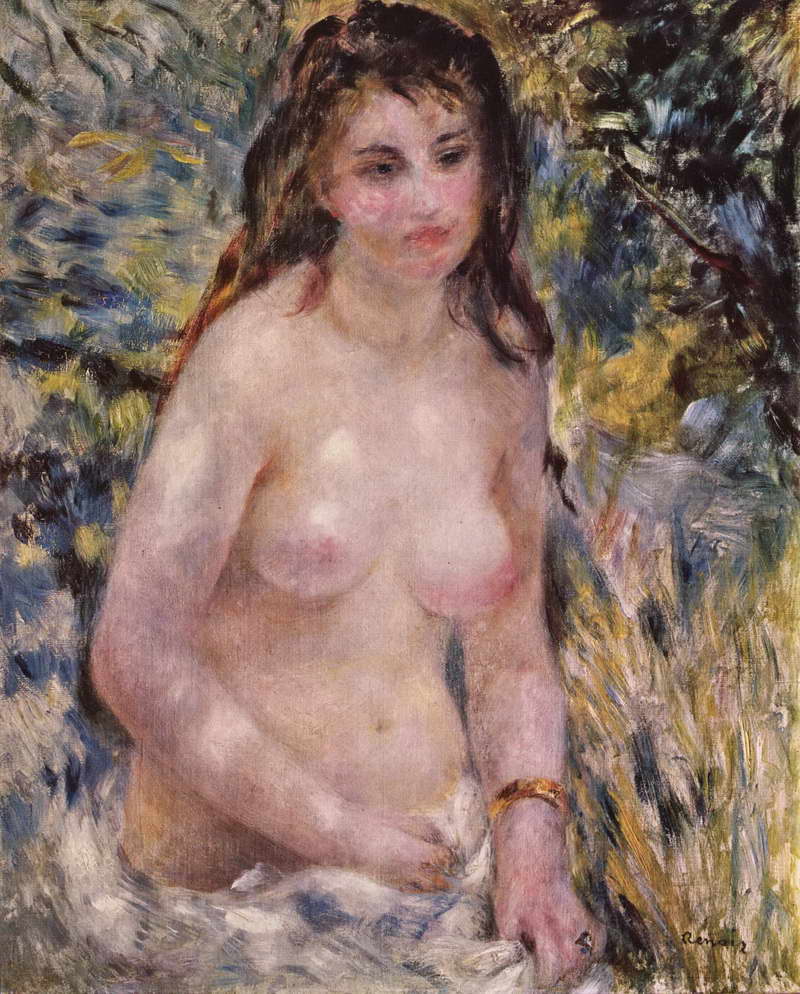

Пьер Огюст Ренуар. "Обнаженная"

Пьер Огюст Ренуар. "Обнаженная на солнце"

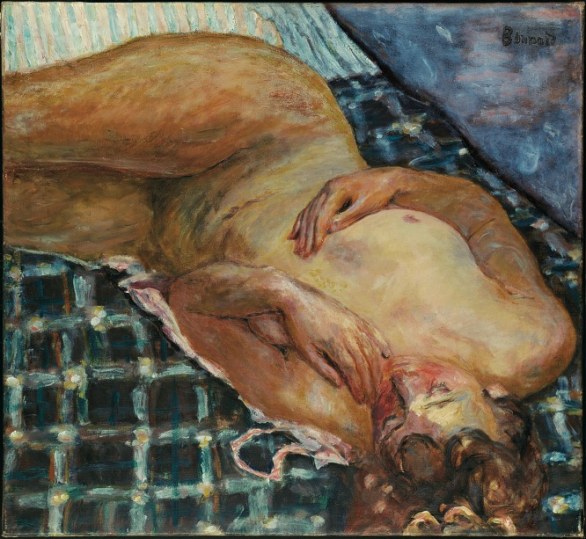

Пьер Боннар. "Желтая обнаженная" 1934г.

Пьер Боннар. "Лежащая обнаженная на синем фоне"

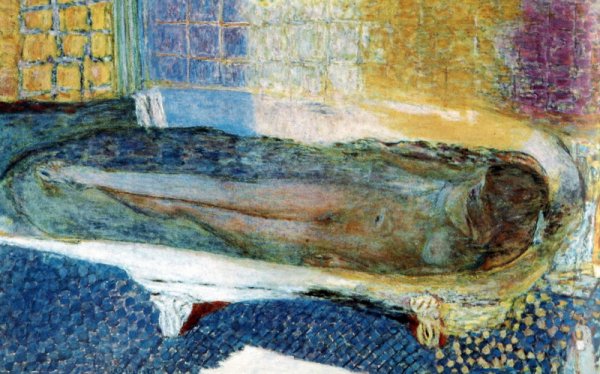

Пьер Боннар. "Обнаженная в ванне" 1941-1946гг.

Феликс Валоттон. "Лежащая на красном ковре" 1909г.

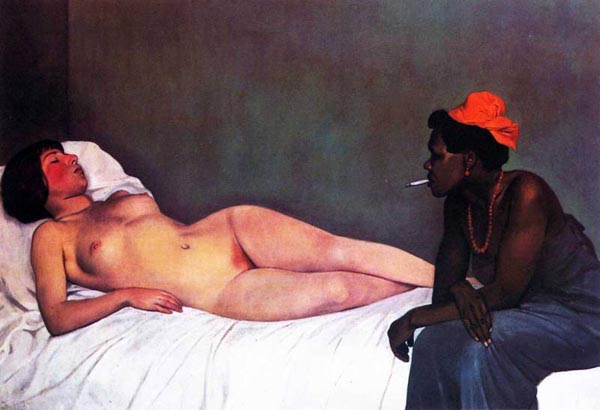

Феликс Валоттон. "Белая и черная" 1913г.

Вот почему, поскольку в новейшей французской живописи проявляются монументальные тяготения, они идут по другому руслу, они уклоняются от современности к искусству прошлого. Они идут путями архаизма, прозревавшимися еще Бодлером, но проложенными Гогеном. Ибо тот же самый Бодлер, который призывал художников от уродливой наготы современности к искусственной магии современного туалета, первым возмечтал о свежей и первобытной наготе "Малабарки" и "Креолки", воплощающей в себе "всю пылкость Африки", "всю томность Азии"... И если Дега возвестил собой реакцию против академических ню, то Гоген явился знамением реакции против Дега. В поисках за новой и здоровой наготой, не изломанной и не изнеженной городом, устремился он в далекую Полинезию и там, на Таити, среди стройнотелого племени Маори, красивейшего из всех туземцев Архипелага, – открыл бронзовую наготу Таитянки. Сначала, в бретонский период своего творчества, Гоген был околдован молитвенной и мрачной красотой бретонских крестьянок, отныне же его живопись – радостный гимн телесным чарам языческой дикарки. "Золотокожая Ева с могучими и гибкими членами, с сильными и упруго-гладкими, как лианы, ногами, с волосами густыми, как мох, с устами, цветущими сочным шиповником и двумя спелыми плодами на грудях, – золотокожая Ева, царица-дитя и дикарка-богиня под пышным балдахином зелени, на вытканном травой и листьями ковре" – такой описывает Гоген в своем дневнике (Ноа-Ноа) эту туземную женщину и такой встает она перед нами на его полотнах, матово-бронзовая с зелеными отливами и иссиня-черной шевелюрой, – сладострастная, но безгрешная, ибо ее нагота "по ту сторону добра и зла", сладострастная, но безгрешная, как безгрешны звери и цветы. "Ваша цивилизованная Ева делает нас всех женоненавистниками; старая же Ева, которая так пугает вас на моих картинах, улыбается гораздо менее опасной улыбкой. Она может стоять перед нами совершенно обнаженной, между тем, как ваша была бы в этом естественном состоянии бесстыдной, а если она красива, то к тому же источником зла и страданий", писал Гоген Стриндбергу в ответ на замечание последнего о том, что Гогеновская женщина неприемлема для современного европейца. И в этих словах Гогена прекрасно виден культурно-идеологический смысл его "варварской" живописи. Ибо Гогену дано было воскресить чувство наготы не только в том историческом виде, в каком оно пылало в живописи Тициана и Веронезе, но и в его изначальной метафизической сущности, и реабилитировать тело от той подчиненной роли, какую оно играло в искусстве нашего времени. У Луи Давида нагота была служанкой идеи, у Мане и Ренуара бестелесным красочным "пятном", у Дега патологическим документом; у Гогена же она становится центральным пунктом картины, как в фокусе концентрирующим в себе смысл окружающего и озаряющим его знойным золотом тела.

Поль Гоген. "Никогда" 1897г.

Поль Гоген. "А ты ревнуешь?" 1892г.

Поль Гоген. "Женщина, держащая плод" 1893г.

Поль Гоген. "Слова дьявола" 1892г.

Ню Гогена - не красочный мираж, не колебание света, это органическая и объективно существующая часть природы, ее глубинными соками вспоенный и позолоченный солнцем спелый плод, орхидея, развернувшаяся в экзотическом саду. Это мистический цветок, еще не оторвавшийся от Матери-Земли, его родившей, и поэтому такой же темный и медно-красный, как она. Вот почему Гоген никогда не изображает ню в "воздушном пространстве", но всегда – в темной оправе пейзажа, в малахитовой раме природы. Такова, например, и эта Таитянка, возлежащая под сенью экзотических цветений и веющая зноем тропического дня, эта подлинно-бодлеровская Venus coulée en bronze d'Afrique, могучая, как Венера-прародительница, и страстная, как Астарта. И не случайно Гоген заставил ее лечь в позе Тициановской Венеры и "Олимпии" Мане – эта Маорийская Венера также классична, как ее старшие сестры. Но она все же ближе к первой, чем ко второй. Ибо творчество Гогена, претворив в себе глубочайшие завоевания импрессионизма, но преодолев его поверхностный эскизный дух, возвращается к монументальному духу итальянского Возрождения и еще дальше назад - к великой простоте архаической Греции и Египта.

Именно в этой культурности "варвара"-Гогена – главное отличие между его ню и голыми телами великого Сезанна, влияние которого также чрезвычайно сильно сказалось на концепции наготы в современном французском искусстве. Гениальный мещанин, ясновидец вещей, Сезанн не чувствовал "вечно-женственного" очарования пеннорожденной Афродиты. Посмотрите на землисто-зеленые сезанновские тела, на эти "Cinq nus" или "Sept nus" (одно названіе чего стоит!) - перед вами не мистические цветы Матери-Земли, как y Гогена, a сама земля, сырая и рыхлая, массивная и плодородная. Если эти грубые сезанновские самки могут быть сравнимы с кем-нибудь, то только с низменными и неистовыми Менадами. Если прообраз их можно встретить в искусстве, то только в лапидарном сине-зеленом фаянсе средних веков, который Сезанн так любил изображать в своих натюрмортах. Здесь какое-то совпадение в отношении к женщине y средневековых ремесленников и y современного провинциала – к женщине, как к темной и дьявольской силе, как к лишенной души и грубо-телесной стихии. И действительно, из биографии Сезанна известно, что этот великий нелюдим, регулярно посещавший церковную службу, до смешного стеснялся и боялся натурщиц. Он писал с натуры лишь мужские тела, но так как в Аіх en Provence их нелегко было иметь, то ему приходилось чаще всего довольствоваться урывочным созерцанием купающихся солдат...

Поль Сезанн. "Большие купальщицы" 1898-1905гг.

Итак, Сезанновские ню, - ню воображенные, сотворенные из ничего. Здесь мы подходим к той основной меже, которая отделяет архаизм Гогена от архаизма Сезанна. Гогеновская живопись была бессознательным приобщением современного художника к архаическим школам искусства, проникновением в готовое искусство дикаря. Живопись Сезанна – архаизм одинокого анархиста, индивидуалистическое и абстрактное "опрощение" природы. Гоген был поэтом и идеалистом примитивизма, Сезанн – его математиком и материалистом. Живопись Гогена чарует декоративной красотою почти плакатных пятен, живопись Ceзанна, варьирующая постоянно одну и ту же красочную гамму, поражает необычайной архитектурностью композиции, пластичностью объемов, логичностью линий. Не даром, по словам Эмиля Бернара, Сезанн любил говорить, что все формы внешнего мира могут быть сведены к простым геометрическим фигурам, – кругу, конусу, цилиндру: в его ню, портретах и пейзажах можно проследить это холодное устремление к пластической, почти архитектурной гармонии линий и объемов. Из этого различия между Гогеном и Сезанном вытекает и различие между двумя группами молодых французских художников, – той, которая отправляется от Сезанна, абстрактно возводя здание новой наготы и той, которая, идя путями Гогена, ищет вдохновения в архаизме прошлого... "Мне нужно писать женское тело: прежде всего я придаю ему общую грацию и прелесть, но этого мало. Я должен сгустить его смысл, выявив его наиболее характерные линии... Экспрессия же заключается не в страсти, вспыхивающей на лице или проявляющейся в резком движении тела, она заключается во всей структуре картины: в месте, занимаемом телами, в пустых пространствах вокруг них, в их пропорциях",– говорит Матисс, и эти слова характеризуют собою все "телесные" искания молодых французских "примитивистов", идущих по следам Сезанна. Правда, тот же Матисс во многом вдохновляется мексиканскими идолами (большая голова при маленьком теле) и даже Кранахом (характерный изгиб стана), но в общем и целом, человеческая фигура является для него абстрактной геометрической фигурой, построенной на правильном чередовании линий и углов. Еще дальше идут в этом направлении Пикассо, Метценжер и Лефоконье, которые в погоне за монументальной пластичностью доходят почти до монохромности и смешения живописи со скульптурой, забывая слова своего же учителя Сезанна – "надо не моделировать красками, а модулировать краски". Посмотрите на эти геометрические и угловатые ню Пикассо и серовато-каменные, словно сложенные из булыжника или кубиков тела Метценжера и Лефоконье – и вы поймете, до чего может довести реакция против того чисто живописного восприятия наготы, которое было у Ренуара: чувствуется, что еще шаг -- и эти живописцы бросят кисть во имя резца, перейдут за грани двух измерений...

Анри Матисс. "Лежащая обнаженная" 1924г.

Гораздо ближе к этим вечным граням живописи творчество Отона Фриеса, – этот своеобразный компромисс между Гогеновскими настроениями и Сезанновской формой. Он пишет большие декоративные панно в холодных тонах старинной керамики и ковров, изображающие первобытный век стихийного "Труда" (как называется одна из лучших его работ) мужчин и женщин, атлетически сложенных из каких -то телесных пластов, гармонирующих с гигантскими купами деревьев и тяжелыми слоями массивной земли. Этот Фриесовский "панатлетизм"– своеобразный протест против века, создавшего худосочную и хрупкую наготу Олимпии...

Чисто декоративныезадачи решает и Руссель (ученик Гогена), воскрешающий в своих благородно-тусклых зеленовато-розовых "гобеленах" зеленое царство сатиров и нимф,-- Руссель, которого так поучительно сравнить со Штуком, трактующим те же сюжеты, для того чтобы понять все различие между романским и германским духом в искусстве...

Но если Русселя вдохновляет древний "мотив", преимущественно как художественный сюжет, то другие ученики Гогена, идущие путями традиционизма, Майоль и Морис Дени, черпают в архаической древности и элементы художественной формы. В их лице современное искусство перестает смотреть на античные школы глазами академии, сквозь призму Римлян и Ренессанса, как смотрели Бугро и Кабанель, но, просветленное новыми откровениями археологии, добровольно и радостно – возвращается к первоистокам греческой и египетской скульптуры. Впрочем, как выразился один из старейших учеников Гогена, Серюзье , "дело идет о возрождении не одного классического искусства, а всех классических и первобытных искусств". И действительно, современный французский неоклассицизм весьма эклектичен. Скульптор Майоль сочетает величавую неподвижность и архитектурность ранней египетской скульптуры, столь противоположную трепетно-нервному импрессионизму Родена, отправляющегося от реалистических фрагментов эллинистической эпохи, с наивной округлостью готических дев. Морис Дени вплетает эту же девственную полноту Мадонн XIII века в свои языческие хороводы и купания, радующие здоровой упругостью девичьих тел и мужественной наготой юношей на белогривых конях... Правда, М. Дени далеко не всегда удается удержаться на высотах архаизма и часто оно впадает в некоторую вялую слащавость (такова, например, его серия "Амур и Психея" в Москве). М. Дени не одарен смелостью Матисса, Лефоконье и других, строящих ню "из ничего", но он проникновеннее их понимает подлинные задачи декоративной живописи и метафизическое значение "вечно-женственной" наготы, о котором они забыли во имя линейной экспрессивности...

И здесь, в заключение, нельзя не вспомнить того великого художника, который совершенно самостоятельно понял великую живописную и духовную красоту, как облагораживающего и поднимающего над обычностями жизни начала, того художника, которому Морис Дени обязан не меньше, чем Гогену. Мы говорим о Пювис де Шаванне, этом величайшем декораторе XIX века, запечатлевшем на стенах общественных зданий серебристо- розовую симфонию какого-то блаженного Нагого Века и магией кисти вызвавшем к жизни целую нацию гордых и сильных, безгрешных и кротких людей, не ведающих телесного стыда. Но не только душевной нежностью Пювиса объясняются лирические чары его жемчужных тел, а его монументальными устремлениями. Мечтавший о возрождении великой стенописи далекого прошлого, он думал в благородной тусклости тона найти приближение к изнеженной временем фреске. Живопись Пювис де Шаванна не явила новых откровений цвета и линий, как живопись Гогена и Сезанна, но ее великое идеологическое значение заключается в том, что она вновь доказала, что человеческая нагота, выражаясь словами самого Пювис де Шаванна , есть "чудесный декоративный элемент"... Но не противоречит ли это утверждение тела, как декоративного элемента, нашему времени, когда, по словам футуристов, все движется, все бежит, все быстро изменяется, и, по их же мнению, нагота должна быть совершенно изгнана из живописи "не менее, чем на десять (?) лет"? И что за странный аргумент: "Теперешние художники, выставляющие тела своих любовниц, превратили Салоны в ярмарку окороков", читаем мы в футуристском манифесте. Но разве Пракситель, Рафаэль, Рембрандт, Рубенс не выставляли тела своих любовниц и жен?

Пьер Пюви де Шаванн. "Девушки у моря" 1894г.

Нет, итальянские футуристы, думается нам, ошибочно называют себя художниками будущего; они – художники и рабы современности, лишь возводящие в новый эстетический канон ее хаотический динамизм, ее филистерское непризнание наготы. А между тем, подлинное искусство должно быть действительно "футуристским", оно должно преодолевать аритмию жизни ритмичностью замысла, оно должно не плестись в ее хвосте, но предворять ее ежедневное течение вещим озарением еще не видных простому глазу далей будущего. А это будущее мечтается нам, убежденным пламенной убежденностью Оскара Уайльда, – вторичным пришествием Эллинства, – царством прекрасного тела и прекрасного духа.

Оригинальную версию статьи Я. А.Тугенхольда «Нагота во французском искусстве» вы можете найти по ссылке:

http://az.lib.ru/t/tugendholxd_j_a/text_1910_nagota_oldorfo.shtml